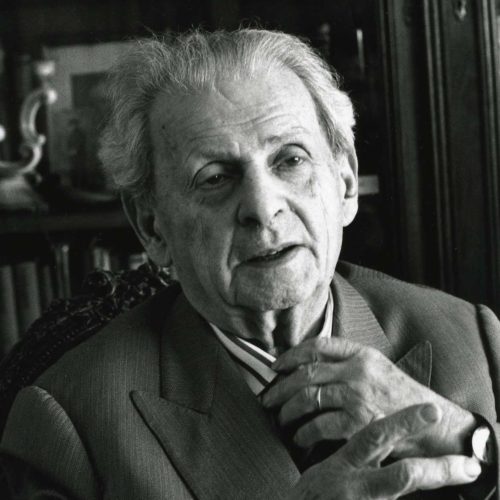

Levinas, Emmanuel

Von Stefan Blankertz

1905 im litauischen Kaunas geboren, studierte Levinas während der 1920er Jahre in Straßburg und Freiburg bei Edmund Husserl (1859-1938) und Martin Heidegger (1889-1976).

Levinas erhielt 1930 die französische Staatsbürgerschaft und promovierte mit der Schrift über Husserls Begriff der Intuition an der Sorbonne: „Théorie de l’intuition dans la phénoménologie de Husserl“ (als deutsche Formulierung wird verschiedentlich „Theorie der Anschauung in der Husserlschen Phänomenologie“ vorgeschlagen; derzeit liegt keine deutsche Übersetzung des Buches vor). Levinas war zur Zeit der Abfassung der Arbeit also gerade 24 Jahre alt. Jean-Paul Sartre (1905-1980) soll nach Lektüre des Buches gesagt haben, alles das, was er vorhatte auszudrücken, hätte offensichtlich Husserls schon gesagt. Drei Jahrzehnte später, als Levinas Sartre zum Nobelpreis für Literatur 1964 brieflich gratulierte, hat sich Sartre aber angeblich nicht an einen Levinas erinnert. Aber in Levinas’ Promotion findet sich bereits die Sartre zugeschriebene existenzialistische Grundformel „Existenz vor Essenz“ (das Dasein sei wesentlicher als das Wesen) aus den frühen 1940er Jahren. Auch Jacques Derrida (1930- 2004), der bei Erscheinung des Buches gerade erst geboren wurde, weist darauf hin, wie wichtig es für ihn war.

Edmund Husserl hielt Mitte Februar 1929 eine Vortragsreihe an der Pariser Sorbonne mit dem Titel „Cartesianische Meditationen“, vor einem in „Phänomenologie“ unbewanderten Publikum als Einleitung in seine eigene Vorstellungswelt. 1931 erschien die Übersetzung durch Emmanuel Levinas (nebst Gabrielle Peiffer und Alexandre Koyré) und erst 1950 das deutsche Original. Die Promotion und die Husserl-Übersetzung machen Levinas zum Begründer der französischen Aneignung der Phänomenologie.

1940 geriet Levinas in deutsche Kriegsgefangenschaft. Seine Frau und seine Tochter überlebten den Holocaust aufgrund eines mutigen Einsatzes eines Freundes, der sie in einem Kloster versteckte. Die Eltern und die Brüder wurden in Litauen vom nationalsozialistischen Staat ermordet.

Nach dem zweiten Weltkrieg lehrte Levinas Philosophie an mehreren französischen Hochschulen. Ebenfalls betätigte er sich als Talmudlehrer.

Anders als Heidegger-Adepten wie Sartre konnte Levinas die nationalsozialistische Eskapade seines Lehrers nicht übergehen und anders als Maurice Merleau-Ponty (1908-1961) und Sartre verband er Phänomenologie und Existenzialismus in den 1960er Jahren nicht gemäß des Zeitgeists mit Marxismus und linken, kollektivistischen Positionen. Levinas hielt an der Vision eines durch liberales Recht begrenzten Staats fest; sein Freund Jacques Derrida nannte ihn in seinem Nachruf sogar explizit einen „Anarchisten“. Nicht zuletzt diesem Umstand schreibe ich es zu, dass er und seine Philosophie mehr oder weniger aus der akademischen, universitären, intellektuellen Welt ausgegrenzt wurde und wird.

Jedoch auch die Liberalen wussten wenig mit Levinas anzufangen. Er dachte die (politische) Ethik vom „Andren“ her. Das klang den Liberalen gefährlich nach „Altruismus“ und „Kollektivismus“. Bei genauerem Hinsehen könnte nichts falscher sein. Der Andre dürfe nach Levinas „streng genommen in keinem Erkenntnisakt Platz finden, der als solcher Zugriff, Be-Greifen, Herstellung von Objekten“ sei. Levinas befürchtet, der Glaube, zu wissen, was der Andre sei und was er brauche, führe dazu, ihn zu überwältigen. Er witterte Gewalt sogar in jeder Art von Kausalität, in jeder Art von Verursachungszusammenhang. Radikal individualistisch spricht Levinas von einer „unabweisbaren Verantwortung, als riefe mich der Nächste ganz dringend und zwar nur mich, als wäre ich als einziger davon betroffen“.

1995 starb Levinas in Paris.

Kurz nach dem Tod von Levinas sprach Derrida auf einer Tagung zu dessen Ehren umfangreiche „Worte des Empfangs“ an das Publikum. 1967 hatte der um 25 Jahre jüngere Derrida sein eigenes philosophisches Debüt gegeben, indem er die Philosophie seines väterlichen Freunds vorstellte, der (obwohl er es war, der in Frankreich die Bewegungen des Existenzialismus und der Postmoderne initiierte, als er in den 1930er Jahren die deutsche Phänomenologie importierte) weitgehend zu einer Randerscheinung gegenüber dem gleichaltrigen, übermächtigen Sartre geworden war. Nun, nach dem Tod von Levinas, hob Derrida noch einmal an, dessen Werk zu würdigen. Er stellte es unter die Begriffe „Empfang“ und „Gastlichkeit“.

Levinas hatte es sich zur Aufgabe gemacht, gegen die Tendenz aufzubegehren, alles „gleich zu machen“, jede Differenz, jede Andersartigkeit des Andren zu negieren, sei es philosophisch, wissenschaftlich oder durch die politische Praxis der Verfolgung und des Verbots oder der „sanften“ Tyrannei der Maßregelung. Das Empfangen-Können bedarf der Gastlichkeit, um das, was empfangen wird, nicht dieser Gewalt der Angleichung zu unterwerfen. Es sind zwei zunächst abstrakt und wenig mit dem Thema zusammenhängend erscheinende Begriffe, die Levinas in seinem Hauptwerk, „Totalität und Unendlichkeit“ (seine Habilitationsschrift), 1961 benutzt, um den Gegensatz auf allen Ebenen zu fassen: Auf der einen Seite steht „Totalität“ als Ausdruck für die Fassbarkeit des Andren, für die Gewalt, die ihm angetan wird, um ihn in die herrschende Struktur anzupassen und in sie einzupassen. Auf der anderen Seite steht „Unendlichkeit“ als Ausdruck für das Unfassbare, das nicht Erfassbare: Dies ist das Wesen des Andren.

Das Empfangen und auch die Gastlichkeit als Prinzipien des Hauses verweisen, wie Derrida aus den abstrakten Begriffen seines Freundes ein lebendiges Bild werden lässt, zunächst offensichtlich auf die Weiblichkeit. Und doch endet Derrida seine Gesamtschau des Denkens von Levinas mit dem Bekenntnis zur Vaterschaft. Die „unendliche Vaterschaft“, das heißt nicht gesellschaftlich und schon gar nicht staatlich zu bändigende Unterstützung für das Wachstum des Andren, „ist im Hinblick auf den Staat die Anarchie selbst“. Der Staat konstituiert eine „anonyme Universalität“, eine allgemeine und totalitäre Gleichheit, die er mit Gewalt aufrechterhält. Die Vaterschaft begehrt hiergegen in zweierlei Hinsicht auf: Zum einen richtet sich die Unterstützung, die der Vater gewährt, nicht an eine anonyme Allgemeinheit, sondern an sein und nur sein Kind. Zum anderen unterstützt der Vater sein Kind auch dann, wenn es sich von ihm unterscheidet.

Vaterschaft setzt Levinas, worauf Derrida besteht, nicht mit Männlichkeit und vor allem nicht mit den sogenannten männlichen Tugenden gleich, die der Staat hervorbringt und die er so sehr fördert. Diese (Un-) Tugenden stehen im Dienst des Kriegs und der Gewalt. Sie verlangen den Andren, ja die eigenen Kinder, das eigene Fleisch und Blut zu opfern. Sie verlangen diese Härte, die der Vater niemals aufbringen kann, wenn er Vater ist und nicht auf die Seite der Anonymität, der Totalität wechselt.

Mit dem weiblichen Prinzip des Empfangens, der „unendlichen“, das heißt nicht gesellschaftlich und schon gar nicht staatlich zu bändigenden Fruchtbarkeit und der Unfassbarkeit der Vaterschaft stehen wir vor dem „Wunder der Familie“, von dem Levinas spricht. „Die Familie bildet ihre Identität außerhalb des Staates“, zitiert Derrida Levinas.

Das Werk von Levinas ist die Suche nach der, wie der Titel eines seiner Essays heißt, „Spur des Andren“ („La trace de l’autre“, 1963).

Philosophie

Das Problem, dem Levinas auf die Spur zu kommen trachtete, war, dass ich (jedes Ich) stets versuche, den Andren mir gleich zu machen, ihn zu vereinnahmen, kalkulierbar und kontrollierbar zu machen, ihm die Fremdheit und Bedrohlichkeit zu nehmen. Der Versuch, den Andren in einem kollektiven Wir von Gleichartigen zu vereinnahmen, folgt dem verständlichen und begründeten Wunsch, die Bedrohung zu bändigen, die der Andre darstellt. Jeder Andre birgt nämlich das Potenzial in sich, mich zu töten.

Andererseits sagt das Antlitz des Andren, jedes Andren, zu mir: Töte mich nicht. Das sagt das Antlitz des Andren unabhängig von Herkunft, Vorgeschichte oder auch Schuld, die dieser Andre auf sich geladen haben mag.

Levinas verneint mit seiner Position nicht das Recht auf Selbstverteidigung, wie er auch in Stellungnahmen zu tagesaktuellen Ereignissen klar gemacht hat. Aber er stellt die Aufgabe, dass die Selbstverteidigung nicht in der Vernichtung und Gleichschaltung des Andren und in der Verfügung über ihn münden dürfe. Damit bezieht Levinas einen Standpunkt, der jedem Denken von Kollektivschuld und Kollektivstrafe entgegensteht, der jedem Kollektivismus im Sinne von Gleichmachung widerspricht. Insofern ist sein Standpunkt radikal individualistisch. Zugleich aber verbietet es sich seine Ethik, das eigene Interesse in den Vordergrund zu stellen und in diesem Sinne egoistisch zu handeln: Es gilt, dem Recht des Andren zur Geltung zu verhelfen. Nur auf diese Weise konstruiere sich ein Liberalismus, der sich nicht als Lobbyist für partikulare Interessen missbrauchen lässt. Gegenseitigkeit, Gleichheit oder Gerechtigkeit negieren laut Levinas bereits die Andersartigkeit des Andren; er plädierte dagegen für eine Perspektive der „ethischen Ungleichheit“ und der „Asymmetrie des intersubjektiven Raumes“.

Wenn sich der Mainstream schon mal Levinas widmet, wird stets versucht, ihn zu neutralisieren, so wie der „Spiegel“ ihn vor etlichen Jahren als den Philosophen beschrieb, der „noch nie so aktuell war wie in der Blütezeit des neoliberalen Ego-Trips, also heute“. Manch ein Rezipient meint gar, ihn gegen das Konzept von Freiheit als Handlungsfreiheit des Einzelnen anführen und mit ihm Freiheit als ein „pathologisches Konzept“ stigmatisieren zu können. Die „ethische Verantwortung“, sagt Levinas demgegenüber, bedeute nicht nur, aber auch, „dass niemand für mich, der ich verantwortlich bin, einspringen kann.“ Levinas stellt die rhetorischen Fragen: „Wie kann man die universalen, d.h. sichtbaren Prinzipien der Politik, des Staats dem Antlitz des Andren entgegensetzen, ohne vor der Grausamkeit dieser unpersönlichen Gerechtigkeit zurückzuschrecken? Und muss man nicht unter diesen Umständen die Subjektivität des Ich als einzige mögliche Quelle der Güte einführen? Die Metaphysik führt uns also zurück zum Vollzug des Ich als Einzigkeit; dieser Vollzug weist dem Werk des Staats seine Stellung und seine Gestalt zu.“ Auch wenn die Hierarchie des Staats perfekt funktioniere, so Levinas, und alle sich an die universalen Regeln halten, bleibe die Gewalt des Staats problematisch; die „Tränen des Andren“ seien für den Staatsdiener unsichtbar.

Ein Beispiel für die Konsequenz dieses Ansatzes, der Levinas sogar dazu führt, das Konzept der Gerechtigkeit zu hinterfragen: „… ein abstrakter Frieden, der nach Beständigkeit in den Gewalten des Staates sucht, in der Politik, die durch Gewalt den Gehorsam gegenüber dem Gesetz sichert. Folglich ein Rückgriff der Gerechtigkeit auf die Politik, auf ihre Kunstgriffe und Listen: rationale Ordnung, die um den Preis der eigenen Notwendigkeiten des Staates erlangt wird, die in ihr impliziert sind. Diese bilden einen Determinismus, der so streng wie derjenige der gegen den Menschen gleichgültigen Natur ist, auch wenn anfänglich die Gerechtigkeit […] als Zweck oder Vorwand für die politischen Notwendigkeiten gedient hat“, schrieb Levinas 1985. Die beiden ersten Sätze sind auch im Original unvollständig und schließen an einen Ausruf an: „Bleibt nicht der Frieden, den [das durch Gerechtigkeit begrenzte Menschenrecht] errichtet, ein […] prekärer Frieden? Ein schlechter Frieden, aber gewiss besser als ein guter Krieg! Doch ein abstrakter …“

Mit wenigen Worten gelingt es Levinas hier, das Dilemma des Staats auf den Punkt zu bringen. Und dennoch verstört in dem Statement die Entgegensetzung von Gerechtigkeit und Menschenrecht. Ist denn nicht das Menschenrecht ein Teil der Forderung nach Gerechtigkeit? Oder die Gerechtigkeit Teil des Menschenrechts? Aber der Reihe nach.

Ein auf Staatsgewalt gründender Frieden ist prekär, unsicher. Das leuchtet unmittelbar ein, denn Frieden ist die Abwesenheit von Gewalt, die in der Staatsgewalt immer potenziell anwesend ist, selbst dann, wenn der Staat aktuell keine Gewalt ausübt. In diesem Fall bleibt sie als Drohung bestehen. Inwiefern ist er auch abstrakt? Er sieht davon ab, dass im Staat die Drohung der Gewalt ganz konkret sein muss, damit sie ihre beabsichtigte Wirkung entfalten kann. Frieden ist im und mit dem Staat nur denkbar als momentane Abwesenheit aktuell ausgeführter Gewalt.

Aber nicht nur der innere Widerspruch zwischen der im Staat beinhalteten Gewalt und dem Frieden lässt diesen unsicher und abstrakt sein. Die Politik, die mit dem Staat ins Leben der Menschen Einzug hält, wird von einer Rationalität geprägt, die an den Notwendigkeiten der Machterhaltung orientiert ist, landläufig „Staatsraison“ genannt. Besteht das aufklärerische Versprechen der „rationalen Ordnung“ darin, die menschliche Gesellschaft aus dem brutalen Naturzusammenhang zu lösen, bildet die Staatsraison den mitleidlosen Naturzusammenhang auf gleichsam höherer Stufe wieder ab: Aus ihr gibt es kein Entrinnen; die Staatsraison ist so gleichgültig gegen den einzelnen Menschen wie die Natur.

Nun beginnt klar zu werden, was das Problem der Gerechtigkeit ist: Sie ist gleichgültig gegenüber dem je einzelnen Menschen; sie wird unter Absehung des konkreten Menschen vollstreckt. Eine Auffassung von Menschenrecht, die wesentlich durch Gerechtigkeit gekennzeichnet ist, kommt demnach ohne den (konkreten, einzelnen) Menschen aus.

Die Sorge, die Levinas umtrieb, lautete, dass man versuche, den Andren sich gleich zu machen. Er widmete sein Werk ganz der Analyse, wie die Gleichschaltung des Andren, wie das Nichtakzeptieren der Andersheit des Andren funktioniert. Radikal setzte er beim Erkenntnisprozess selbst an, der stets darauf angelegt ist, alles zu verstehen, alles unter klar geordnete Begriffe zu subsumieren, keine Abweichungen zuzulassen. Das Buch von Judith Butler zu ihrer Levinas-Rezeption heißt im Original „Giving an Account of Oneself“ (2005), Auskunft über sich erteilen; es ist dies einer der seltenen Fälle, in welchem der Titel der Übersetzung bedeutend treffender ist: „Kritik der ethischen Gewalt“. Gegen die „ethische Gewalt“ der Gerechtigkeit, die die Andersheit des Andren nicht hinnehmen kann und ihn sich gleich machen will, setzte Levinas das (ethische) Prinzip, das gekennzeichnet ist durch die Erkenntnis, das Antlitz des Andren sage: „Töte mich nicht.“ Levinas Schaffensperiode liegt in einer Zeit, die stark von rechten, vor allem aber linken kollektivistischen Idealen bei den Geisteswissenschaftlern geprägt war. Ihm ist es hoch anzurechnen, dass er dennoch einen nahezu unvergleichlichen Individualismus und eine in der Konsequenz nicht zu überbietende Kritik am Gleichmachen philosophisch entwickelt und an ihr gegen alle Widerstände festgehalten hat. Seine Philosophie verdient es, von Freiheitsfreunden in Ehren gehalten und wiederentdeckt zu werden.

Literatur

Stefan Blankertz und Cornelia Muth (2018): Husserls Intuition und Levinas’ Beitrag, Berlin (http://editiongpunkt.de/publikationen/therapie-404/).

Judith Butler (2007): Kritik der ethischen Gewalt, Frankfurt /M.; Originaltitel: Giving an Account of Oneself (2005).

Jacques Derrida (1964): Gewalt und Metaphysik: Essay über das Denken Emmanuel Levinas’, in: Die Schrift und die Differenz, Frankfurt /M. 1976, S. 121- 235. Original: Violence et métaphysique: Essai sur la pensée d’Emmanuel Levinas, in: L’écriture et la différence, Paris 1967.

Jacques Derrida (1997): Adieu,München 1999.

Emmanuel Levinas (2010), Théorie de l’intuition dans la phénoménologie de Husserl, Paris . Englisch: The Theory of Intuition in Husserl’s Phenomenology, Evaston 1995. (Dissertation 1930.)

Emmanuel Levinas (1961): Totalität und Unendlichkeit: Versuch über die Exteriorität (1961), Freiburg 1987. Originaltitel: Totalité et infini: Essai sur l’extériorité. (Habilitationsschrift.)

Emmanuel Levinas (1992): Schwierige Freiheit, Frankfurt /M. Original in: Difficile liberté: Essais sur le Judaïsme, Paris 1976.

Emmanuel Levinas (2007): Verletzlichkeit und Frieden: Schriften über die Politik und das Politische (Aufsätze), Zürich 2007.